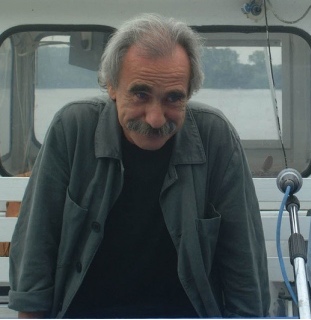

Ivano Ferrari

BREVI APPUNTI SULLA FINE II: La morte moglie di Ivano Ferrari, Einaudi, Torino 2013.

Il vitello dormiente scaricato dal carro del macellaio

F. Hebbel

Il legame con la morte presente sin dal titolo, ribadito anche retoricamente dalla martellante allitterazione, un po’ com’era accaduto col libro precedente di Ivano Ferrari, Rosso epistassi (Effigie edizioni, Milano 2008). La poesia che Moresco, nella quarta di copertina, vorrebbe centrale nel panorama italiano degli ultimi anni, presenta molti dei suoi soliti “manierismi” e, nonostante io abbia apprezzato costantemente la scrittura di Ferrari, siamo giunti a un punto morto; si sta probabilmente verificando una sorta di ricognizione sui valori del dire poetico di quest’autore. Sembra di leggere un’opera a metà strada tra i registri crudi della prima stagione (che si allunga qui fino alla prima sezione, Le bestie imperfette, la quale appartiene, infatti, a un periodo originario risalente a trent’anni prima, all’epoca della composizione di Macello) e un’apertura diversa all’alterità, più tenue, non saprei se sottotono, anche se Ferrari non concede tregua alla sua ricerca estrema di verità, espressa nell’esasperazione del lessico e nella sintassi nervosa e accecata dalla tensione metaforica, sempre in punto di maciullare il racconto delle vicende per partito preso, perché il rapporto con la lingua è ambivalente e oscillatorio e così, moralmente, per il nostro deve essere. Eppure, ne La morte moglie, proprio l’acidità quasi onirica di questo dire manifesta segni di stanchezza, probabilmente a causa del dolore personale, appaiono dubbi sulle modalità del proprio fare poetico, ben mascherati dal mestiere assodato in stile. La sezione omonima di La morte moglie, la più recente in termini cronologici, non colpisce, l’impatto non è cruento, non si crea neanche pietas nel dolore, il tono disilluso, che Ferrari mantiene costantemente in tutto il suo percorso di ricerca, fallisce e non trasporta laddove il contatto con l’altro si fa più intenso, non riesce neppure a istallare curiosità per un distacco che finge di avvenire, come se il sentire non potesse più far presa sul reale. La sensazione è quella di una scollatura tra tema e stile che neutralizza sia lo slancio che la separazione non pienamente avvertita.

Il legame con la morte presente sin dal titolo, ribadito anche retoricamente dalla martellante allitterazione, un po’ com’era accaduto col libro precedente di Ivano Ferrari, Rosso epistassi (Effigie edizioni, Milano 2008). La poesia che Moresco, nella quarta di copertina, vorrebbe centrale nel panorama italiano degli ultimi anni, presenta molti dei suoi soliti “manierismi” e, nonostante io abbia apprezzato costantemente la scrittura di Ferrari, siamo giunti a un punto morto; si sta probabilmente verificando una sorta di ricognizione sui valori del dire poetico di quest’autore. Sembra di leggere un’opera a metà strada tra i registri crudi della prima stagione (che si allunga qui fino alla prima sezione, Le bestie imperfette, la quale appartiene, infatti, a un periodo originario risalente a trent’anni prima, all’epoca della composizione di Macello) e un’apertura diversa all’alterità, più tenue, non saprei se sottotono, anche se Ferrari non concede tregua alla sua ricerca estrema di verità, espressa nell’esasperazione del lessico e nella sintassi nervosa e accecata dalla tensione metaforica, sempre in punto di maciullare il racconto delle vicende per partito preso, perché il rapporto con la lingua è ambivalente e oscillatorio e così, moralmente, per il nostro deve essere. Eppure, ne La morte moglie, proprio l’acidità quasi onirica di questo dire manifesta segni di stanchezza, probabilmente a causa del dolore personale, appaiono dubbi sulle modalità del proprio fare poetico, ben mascherati dal mestiere assodato in stile. La sezione omonima di La morte moglie, la più recente in termini cronologici, non colpisce, l’impatto non è cruento, non si crea neanche pietas nel dolore, il tono disilluso, che Ferrari mantiene costantemente in tutto il suo percorso di ricerca, fallisce e non trasporta laddove il contatto con l’altro si fa più intenso, non riesce neppure a istallare curiosità per un distacco che finge di avvenire, come se il sentire non potesse più far presa sul reale. La sensazione è quella di una scollatura tra tema e stile che neutralizza sia lo slancio che la separazione non pienamente avvertita.

Nonostante tutto, proprio nello sbilanciamento appena esposto, avviene un miracolo nella poesia di Ferrari e si avverte la direzione perseguita dall’autore nei suoi testi, la persistenza, nel linguaggio che è l’uomo, di una sacralità per cui lo strumento è talmente aderente al corpo da cui scaturisce da confondere il prodotto e il produttore, un sacrificio alla parola per mezzo del quale non è più riconoscibile la vittima: «Questa notte il tuo profilo/ ha degli atteggiamenti irreligiosi e mistici/ i capelli radi come un angelo nel suo aspetto cupo/ sogni di essere separata dal sogno» (Da chi devo salvarti, p. 94, vv. 6-9). Questo metodo tenta, con tutte le ambivalenze, di dissacrare ogni appartenenza e continua a spiazzarci. Tragico e comico sono talmente vicini da produrre un cortocircuito di senso potente ma non indicano, non vogliono farlo, alcuna direzione. La miseria e la forza della parola poetica sono unite in quest’atmosfera barocca, dalle ascendenze shakespeariane, continuando ad affiancare versi brucianti a paradossi gnomici: «Ogni parola/ è un reperto archeologico/ via il primo strato, il secondo, il terzo/ ciò che resta è una cosa inutile di migliaia di anni fa» (Ogni parola, p. 93, vv. 1-4).

La propensione epigrammatica di Ferrari non è smentita neppure in La morte moglie e, forse, è proprio questo il macroscopico trait d’union stilistico tra la prima vecchia fase e quella nuova dell’ultima sezione, il segnale di continuità nella discontinuità: «Muso contro muso/ si scambiano le lingue/ ciascuna lecca il suo sorriso/ le bestie gravide/ sono in tutto il resto del corpo/ di rupe e di vetro» (Muso contro muso, p. 34). La rabbia, ripeto, in quest’ultima sezione, è attenuata, le metafore si stemperano, si può intuire un avvicendamento in corso tra quella stessa rabbia e una moderazione affatto nuova. Alla fine del libro riusciamo a leggere, a conferma di questo mutamento in corso e ancora senza soluzione, che «la poesia come la rivoluzione non è mai amorosa/ brucia la misura per dirsi addio/ eppure non manca lo stupore al frastuono del verso/ c’è un sottosuolo di voragini e firmamenti/ nella cantafera della ghiaia sulla tomba» (Simile alla carta, p. 96, vv. 5-9). Il mutamento è tutto espresso da quell’«eppure» che apre «voragini e firmamenti», nuovi paesaggi, per quanto estremi, sotto lo strato tombale (per metonimia la morte che metaforicamente è la fine di un periodo, un’epoca, un tempo).

Alla tragedia ironica del passato, per cui «un cane ne incula un altro, un terzo spaiato lecca farfalle nude/ così campa la grazia» (Questa danza, in Rosso epistassi, op. cit., p. 14, vv. 10-11), si sostituisce un vuoto nuovo, contraddistinto, in previsione, dalle consuete ambivalenze ed estremizzazioni.

La morte moglie si ferma qui e noi restiamo in attesa che Ferrari ricominci, per dirla alla Marziale, autore senz’altro affine al nostro, a «inculare, o Lupo» il linguaggio, oppure, non sentendo la necessità di proseguire a farlo, di accarezzarlo, prendendosene cura prima dell’estinzione, con la sua sempre più confermata perizia.

Gianluca D’Andrea

(Ottobre 2013)