Stefano D’Arrigo – 3 poesie

(tratte da Codice siciliano, Scheiwiller 1957, e poi, ampliato, Mondadori 1978, infine Mesogea 2015)

PREGRECA

Gli altri migravano: per mari

celesti, supini, su navi solari

migravano nella eternità.

I siciliani emigravano invece.

Alle marine, nel fragore illune

delle onde, per nuvole e dune

a spirale di pallide ceneri

di vulcani, alla radice del sale,

discesi dall’alto al basso

mondo, figurati sul piede

dell’imbarco come per simbolo

della meridionale specie,

spatriavano, il passo di pece

avanzato a più nere sponde,

al tenebroso, oceanico

oltremare, al loro antico

avverso futuro di vivi.

Isola, sole e luna e moventi

mortali, misteriosi paradigmi

di sfingi, puma, leoni ruggenti

con faccia d’uomo, profilo d’enigmi

rugosi sotto palpebre di belva,

appostati in una oscura parola,

nella loro stessa ombra, in una selva

colore di funebre lava viola.

. . . . .

da Lipari, Milazzo, Caucana,

dal Conzo, dalla Favignana,

dalle miniere di Monte Tabuto

(le gallerie di selci come greti

di fiumi discesi insino

all’aldilà, navigati sepolcreti),

da Monte Pellegrino, nelle grotte

dove qualcuno chiese aiuto

nella profonda notte,

da Levanzo, da Stentinello,

da Megara Hyblea, da Paceco,

da Naxos, per ogni budello

d’arenaria dove la vita un’eco

lasciò fuggendo, una bava

di lumaca sull’ocra, sulla lava,

una frana di formica, un cieco

verso d’uccello, un’impronta digitale

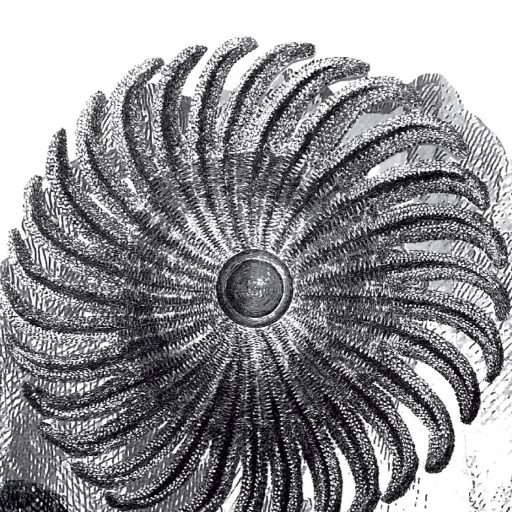

sopra un vaso a spirale,

lo stampo della vita

rigato da un polpastrello,

un grido, un graffio: quello e quello

. . . . .

cacciati di qua, dai ruggenti

enigmi, gli innocenti,

coi perduti averi, le vite,

le labbra per sempre cucite,

emigravano nell’aldilà.

S’imbarcavano per quelle rive

in classe unica, ammucchiati

o clandestini nelle stive

di necropoli come navi olearie.

All’impiedi nelle giare, rannicchiati

sui talloni, masticando qualcosa

nella notte, forse tossico

(quali pensieri? quali memorie?)

nella tenace, paziente posa

dal cafone resa famosa

. . . . .

e realtà e allegoria di gesta

future, d’offese senza difesa,

d’uomo che a uomo fa vita arresa,

le mani dietro la testa,

allacciate alla nuca,

alle spalle scavata la buca.

Navigavano nell’argilla,

nel soffice tufo, nelle pieghe

della pomice, coprendosi di rughe

a emigrare stilla a stilla

fra la polvere e le atre schiume

delle necropoli occhiute

esposte ai lidi, battute

da echi grigi, lontani,

di salsedine e cenere insieme,

di gridi rochi di gabbiani.

Per l’altomare di pietre

senza stelle, fra stasi

e procelle di silenzio, anelito

a non svanire nel nulla, a essere

seguiti, ritrovati poi

in una scintilla da me, da voi,

si lasciavano dietro, quasi

soffiati dall’alito

nel vetro dei vulcani,

segni incisi, saluti

siciliani, gesti muti:

il dito sulle labbra, le ciglia

alzate, il silenzio indomito

di chi vive come in una conchiglia,

vivo e già morto e graffito.

Oh disegni dell’aurora, quali

sogni di libertà detti

in gergo di congiurati

rei confessi vi furono allusi,

quali pegni inespressi, stretti

da mani di vivi con occhi

di morti come nodi al fazzoletto,

con la fatalità di chi

emigra e si riposa vinto

nella posa del feto,

i pugni chiusi sugli occhi,

i ginocchi contro il petto

come in ventre al mistero, in un segreto

barlume di labirinto.

Oh alfabeto di morti

emigranti, oh linguaggio di dita

figurato di morte e di vita,

chi sotto metafora impresse

un così lucente raggio

al suo scheletro, chi riflesse

dal vetro un messaggio

di libertà che a noi viene, da noi va

ieri, domani, aldiquà, aldilà?

Con linea esile, d’aria dura,

grafia labile, esotica

libertà qui si figura

cerbiatta malinconica

che tremula, esterrefatta

corre l’alea ma intatta

metafora vola dall’aldilà,

libertà sempre in fuga, intravista

sulla immemore pista

dei morti, così ignota

da arrossirgli ancora la gota

libertà un palpito a prua delle barche

trasmigranti come arche

nel sale cha asciuga le impronte

di chi muore ed emigra

con una ruga in fronte

antico ardire, inerme bramosia

libertà sia di vivere sia

di morire, oscuro geroglifico

dall’eco dileguata di segreti

murmuri immensi di alfabeti.

Gli altri migravano su chimere,

per mari d’aria e remare d’anime,

con dolce tuono di procellarie.

I siciliani emigravano invece

su navi scalfite su patere

(alito di venti e vele di rame),

in pietrapomice e arenarie,

in tufo di calcare e salgemma,

calati in stive di pece,

i pensieri spiumati di mimosa:

in giare e nicchie, ritti

o chini sui talloni, nella posa

dei cafoni, nel loro stemma

di senzaterra, di sconfitti

carne da macello, qui o là,

in Australia, nell’aldilà,

oltremare, dovunque sia

una miniera, un qualsiasi

budello per seppellire

l’enigmatica frenesia

di chi per morte s’imbarca

come su di un’arca

di libertà, coi bisogni

stretti alla vita e i sogni

zavorra viavia

da gettare e alleggerire

i petti di nostalgia

mentre diventavano scheletri

e le armi al piede, i vetri

di ossidiana segnavano,

buia e struggente

meridiana di paure,

l’emigrare e le sue figure.

Forse non era l’aldilà

tutta questa gran novità,

forse pure di camorra,

di enigmi e d’omertà

era regno l’aldilà,

forse pure sottoterra

sfingi, puma, leoni ruggenti

mantenevano la guerra.

Anche di là gli innocenti

emigrarono, strage su strage,

dal calcare di Pantalica

in America, nel Borinage.

*

IN UNA LINGUA CHE NON SO PIÙ DIRE

Nessuno più mi chiama in una lingua

che mia madre fa bionda, azzurra e sveva,

dal Nord al seguito di Federico,

o ai miei occhi nera e appassita in pugno

come oliva che è reliquia e ruga.

O in una lingua dove avanza, oscilla

col suo passo di danza che si cuoce

al fuoco della gioventù per sfida,

sposata a forma d’anfora, a quartara.

O in una lingua che alla pece affida

l’orma sua, l’inoltra a sera nell’estate,

in un basso alitare la decanta:

è movenza d’Aragona e Castiglia,

sillaba è cannadindia, stormire.

O in una lingua che le pone in capo

una corona, un cercine di piume,

un nido di pensieri in cima in cima.

O in quella lingua che la mormora

sul fiume ventilato di papiri,

su una foglia o sul palmo della mano.

O in una lingua che risale in sonno

coi primi venti precoci d’Africa,

che nel suo cuore albeggia, in sabbia e sale,

nel verso tenebroso della quaglia.

O in una lingua che non so più dire.

*

DOVE GALLEGGIANO SQUAME

suvvìa, qua vieni,

ferma la nave e il nostro canto ascolta.

Odissea, XII

In quale scuola fatata d’aprile

ci si chiede il colore, il colorito

delle gote e del crine, ci si chiede

se ha pensieri e quali amori il tonno,

il pescespada, il delfino, se a sera

la sirena nel suo sonno annusano.

Dove sono quei dolci flauti in gola,

quel gorgheggiare a colpi di coda?

Dove sono quelle voci, quei rauchi

motivi alla moda, quell’implorare

per acuti, in solitudine e fede?

Dove galleggiano squame, su quale

spiaggia s’interrogano le scaglie,

il pettine, i capelli, quelle brame?

Ora inermi, umane, mortali

l’altomare veleggiano sui tacchi

in una camera, sole o a schiere,

fiutano alle imposte la salsedine

delle quaglie migrate a pelo d’acqua.

Ora esistono in una conchiglia

souvenir le tempeste, i maremoti

che nella pece lievitano estivi

dove sono eterne le schiume, quelle nevi,

sotto pennacchi di fumo, vulcani.

Ora dice un lunario i giorni, i mesi,

quando i venti di scirocco e grecale

spirano fatalità su terraferma

per eventi d’infamia e d’onore

mutano destino, pettinatura.

Ora si legge sul giornale quando

scendono oggi semidei in terra

recando sul solino la Polare,

sulle spalle quel blu dell’oltremare.

Allora bruciano navi alla fonda,

una guerra finita ricomincia

e di passaggi sullo Stretto, a vita,

rimane un fazzoletto fra le dita.

Ora remigano da boa a boa, quelle,

accennano con lunghe ciglia al mondo,

persino un uomo le tocca con mano.

Di quelle polene s’indora la prua,

della loro bocca udita in famiglia

catturata con sapore di sale.

Oggi si segnano ignote, sicure

stelle azzurre nei tatuaggi fedeli,

Venere fra le mammelle si additano.

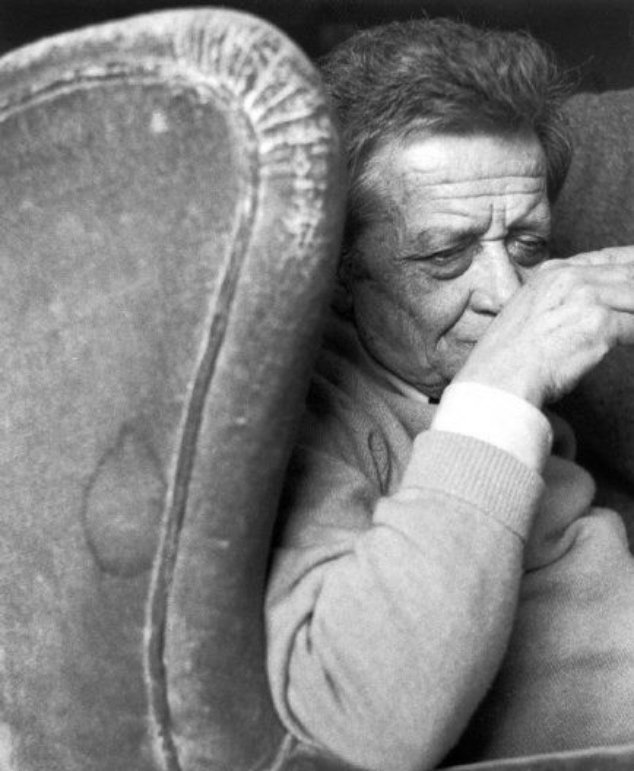

Stefano D’Arrigo. Scrittore italiano (Alì 1919 – Roma 1992); a parte le poesie del Codice siciliano (1957; nuova ed. accresciuta, 1978 e 2015), è noto per il contrastato successo del monumentale romanzo Horcynus Orca (1975): un progetto ambiziosissimo, teso a riunire in un solo libro tutta la tradizione narrativa dell’Occidente, dalla Bibbia a Omero, al Decameron, ai poemi cavallereschi, per riscriverla e coglierne l’immutata vitalità simbolica e affabulatoria sull’orizzonte delle grandi innovazioni della narrativa del nostro secolo (almeno a J. Joyce, il rinvio è obbligatorio). La realizzazione risulta elaborata anche sul piano dell’invenzione linguistica. Più discutibile è invece la riuscita del romanzo successivo, Cima delle nobildonne (1985).

(Fonte: Treccani.it)

Scrivi una risposta a giadep Cancella risposta